...

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Zertifikatspflicht ab Montag, 13. September 2021

- Ersteller admin

- Erstellt am

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Sparsames Update für diese Thread wo es um die Zerti im Paysex gehen sollte, 120 Tage seit dem letzten Posting.

Wie @bluEyes passenderweise mitteilte, scheint die Nutzung von Testzentren eine zeitlang wichtig gewesen zu sein.

Klar ebenfalls vermutlich, dass jene Orte die bei dem Tracing etc nicht mitmachen (bzw "nicht mitmachen müssen"?) (zB Einzeldamen) (?) dies eher an die kleine Glocke gehängt wird.

Dass die Massnahmen zur Eindämmung und wasweissich komplett versagt haben, selbst da wo sie strengstens eingehalten wurden, bei idealen Vorbedingungen - zB Australien bis die Geimpften kamen, oder (ein Fall der sich vielleicht als interessant herausstellen wird) in der Antarktis - ist glaub nur noch eines anzufügen, nämlich das was man "lieber nicht sagen sollte."

Keine Angst, ich sag es nicht, bzw nicht mehr - sondern übergebe an den Lockdown und Impf-Fanatiker Noam Chomsky, einen der Intellektuellen die ich für seinen Gesamtbeitrag an die Gesellschaft nach wie vor sehr schätze!

Er sagte das in einem Vortrag den ich beim Punk-Label von Jello Biafra kaufte. Jawohl Leute, es gab eine Zeit bevor die "Schwurbler" auf YouTube sprachen (und zensiert wurden, bzw mit dem Covid-Info-Balken etikettiert und demonetarisiert) - eine Zeit vor 20 Jahren, in diesem Fall zum andauernden "war on drugs" mit dem die US Führung die Massen Südamerikas an demokratischer Entwicklung hinderten, und "g[o]t rid of the superfluous population [zu Hause]" (Übersetzung: die Armen, Ungebildeten einsperrte). Ein Text den man meiner Meinung nach mit einem [minimalen Einschub] voll auf die heutige Zeit, insbesondere Impfpässe anwenden kann. Seine Frage am Schluss lasse ich bewusst offen, denn in unserem Fall wissen wir ja noch nicht alles, es ist JETZT im Gange und darum wichtig zu kommentieren:

"For years critics have noted that these programs completely fail to meet their stated objectives, and it’s widely acknowledged on all sides. Criminalization at home and mass murder abroad are the methods. So you intensify those and do none of the things that would actually meet stated objectives. [Einschub: man unterdrückt was eigentlich helfen würde - in unserem Fall Vorbeugung und Frühbehandlung. Guri Ende.] So what does that tell us? That the true objectives are being met. They are just different than the stated ones. So what are the true objectives?"

Eine Quelle die sich die Mühe machte, den Originaltext, Titel "an American addiction" aufschreiben, für 2 Likes in 12 Jahren:

www.jeneeni.com

www.jeneeni.com

Ich bedanke mich für die Plattform und verbleibe wie immer offen auf Hinweise zu Denkfehlern und wesentlichen Auslassungen. Bzw übergebe die Thread zurück an neue Infos über deren eigentlichen Zweck: sammeln von Infos zu Zertis und Handhabung in gewissen Clubs, Studios etc.

Noch ein Schlusssatz den alle mögen werden: abgeschafft wird der Pay6 in CH nie. Wir sind extrem privilegiert und haben viele Möglichkeiten. Darum ist es für die Obergangster wertvoll, uns zufrieden und ausgefickt, vollgefressen zu halten.

Wie @bluEyes passenderweise mitteilte, scheint die Nutzung von Testzentren eine zeitlang wichtig gewesen zu sein.

Klar ebenfalls vermutlich, dass jene Orte die bei dem Tracing etc nicht mitmachen (bzw "nicht mitmachen müssen"?) (zB Einzeldamen) (?) dies eher an die kleine Glocke gehängt wird.

Dass die Massnahmen zur Eindämmung und wasweissich komplett versagt haben, selbst da wo sie strengstens eingehalten wurden, bei idealen Vorbedingungen - zB Australien bis die Geimpften kamen, oder (ein Fall der sich vielleicht als interessant herausstellen wird) in der Antarktis - ist glaub nur noch eines anzufügen, nämlich das was man "lieber nicht sagen sollte."

Keine Angst, ich sag es nicht, bzw nicht mehr - sondern übergebe an den Lockdown und Impf-Fanatiker Noam Chomsky, einen der Intellektuellen die ich für seinen Gesamtbeitrag an die Gesellschaft nach wie vor sehr schätze!

Er sagte das in einem Vortrag den ich beim Punk-Label von Jello Biafra kaufte. Jawohl Leute, es gab eine Zeit bevor die "Schwurbler" auf YouTube sprachen (und zensiert wurden, bzw mit dem Covid-Info-Balken etikettiert und demonetarisiert) - eine Zeit vor 20 Jahren, in diesem Fall zum andauernden "war on drugs" mit dem die US Führung die Massen Südamerikas an demokratischer Entwicklung hinderten, und "g[o]t rid of the superfluous population [zu Hause]" (Übersetzung: die Armen, Ungebildeten einsperrte). Ein Text den man meiner Meinung nach mit einem [minimalen Einschub] voll auf die heutige Zeit, insbesondere Impfpässe anwenden kann. Seine Frage am Schluss lasse ich bewusst offen, denn in unserem Fall wissen wir ja noch nicht alles, es ist JETZT im Gange und darum wichtig zu kommentieren:

"For years critics have noted that these programs completely fail to meet their stated objectives, and it’s widely acknowledged on all sides. Criminalization at home and mass murder abroad are the methods. So you intensify those and do none of the things that would actually meet stated objectives. [Einschub: man unterdrückt was eigentlich helfen würde - in unserem Fall Vorbeugung und Frühbehandlung. Guri Ende.] So what does that tell us? That the true objectives are being met. They are just different than the stated ones. So what are the true objectives?"

Eine Quelle die sich die Mühe machte, den Originaltext, Titel "an American addiction" aufschreiben, für 2 Likes in 12 Jahren:

Book Blog: Noam Chomsky on the United States intervention in Colombia — Jeneen Interlandi

Just finished An American Addiction: Drugs, Guerrillas and Counterinsurgency by Noam Chomsky. It’s really just an old spoken-word, but we call those audio books now, I guess. Anyway, it’s a good review of the U.S. war on narco-terrorists in Colombia and an excellent counterpoint

Ich bedanke mich für die Plattform und verbleibe wie immer offen auf Hinweise zu Denkfehlern und wesentlichen Auslassungen. Bzw übergebe die Thread zurück an neue Infos über deren eigentlichen Zweck: sammeln von Infos zu Zertis und Handhabung in gewissen Clubs, Studios etc.

Noch ein Schlusssatz den alle mögen werden: abgeschafft wird der Pay6 in CH nie. Wir sind extrem privilegiert und haben viele Möglichkeiten. Darum ist es für die Obergangster wertvoll, uns zufrieden und ausgefickt, vollgefressen zu halten.

Zuletzt bearbeitet:

bluEyes

Well-known member

- Registriert

- 20 Aug. 2021

- Beiträge

- 240

- Punkte Reaktionen

- 545

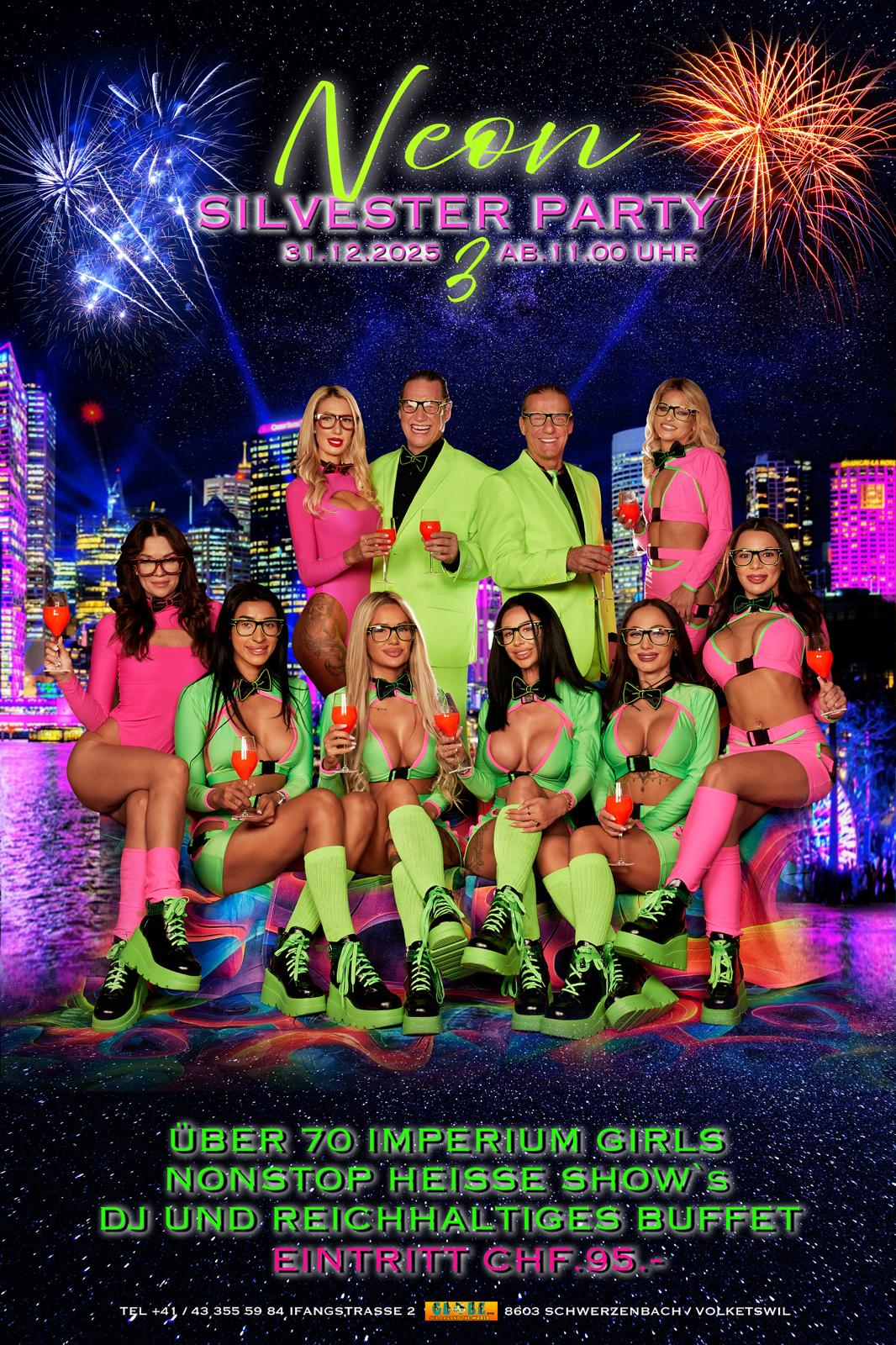

War morgen früh und ich wollte etwas Gutes tun. War ohneAchtung, ich schreibe nicht über Corona, sondern übers Urheberrecht. Findest Du das gut, hier Bildli posten einer Kette, die

Bilder sind schlimmer als Erwähnen. Ich bin kein Anwalt, finde aber dass alle User genau Bescheid wissen sollten. Alle die kein Bock auf Klagen haben...

Schöne Grüsse, in der Hoffnung dass die später mal freiwillig kommen. Ein spannendes Wort für diese Zeit: "freiwillig", zwinker zwinker...

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Achtung, ich schreibe nicht über Corona, sondern übers Urheberrecht. Findest Du das gut, hier Bildli posten einer Kette, dieAn diesem Wochenende haben schon 2 Clubs offizielle Testcenter

- Freubad (...)

Bilder sind schlimmer als Erwähnen. Ich bin kein Anwalt, finde aber dass alle User genau Bescheid wissen sollten. Alle die kein Bock auf Klagen haben...() uns gebeten haben, dass sie noch nicht genannt werden möchten. Diesem Umstand tragen wir Rechnung. Sollten Berichte von diesen Clubs gelöscht oder zensuriert werden, bitten wir Euch bereits hiermit um Verständnis. Wir werden Euch aber eine Meldung zukommen lassen, wenn es Euch betreffen sollte. ()

Schöne Grüsse, in der Hoffnung dass die später mal freiwillig kommen. Ein spannendes Wort für diese Zeit: "freiwillig", zwinker zwinker...

Zuletzt bearbeitet:

bluEyes

Well-known member

- Registriert

- 20 Aug. 2021

- Beiträge

- 240

- Punkte Reaktionen

- 545

An diesem Wochenende haben schon 2 Clubs offizielle Testcenter

- Freubad

- XXX

Anmerkung der Administration:

Clubbezeichnung und dazugehöriges Bild wurden zensiert bzw. gelöscht, da dieser Betreiber nicht mit unserer Plattform in Verbindung gebracht werden möchte. Besten Dank für Dein und Euer aller Verständnis.

- Freubad

- XXX

Anmerkung der Administration:

Clubbezeichnung und dazugehöriges Bild wurden zensiert bzw. gelöscht, da dieser Betreiber nicht mit unserer Plattform in Verbindung gebracht werden möchte. Besten Dank für Dein und Euer aller Verständnis.

Anhänge

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Kann man vielleicht, aber da wäre in meinen Augen ein Clubbesitzer ziemlich fahrlässig!!

Es kann gut sein, dass ihm die Behörden diese Schlaumeierei schnell abstellen und evtl. gleich den Club mit irgendwelchen Begründungen für einen Monat schliessen. Im Gegensatz zu einer Bar oder einem Restaurant dürfte ein Puff in der Öffentlichkeit auch kein Verständnis oder keine Solidarität bei solchen Aktionen spüren.

Daher: Warum so ein Risiko eingehen? Jeder kann sich das Zertifikat besorgen, aktuell sind die Tests sogar noch gratis und der Druck steigt, dass das auch so bleiben soll...

Es kann gut sein, dass ihm die Behörden diese Schlaumeierei schnell abstellen und evtl. gleich den Club mit irgendwelchen Begründungen für einen Monat schliessen. Im Gegensatz zu einer Bar oder einem Restaurant dürfte ein Puff in der Öffentlichkeit auch kein Verständnis oder keine Solidarität bei solchen Aktionen spüren.

Daher: Warum so ein Risiko eingehen? Jeder kann sich das Zertifikat besorgen, aktuell sind die Tests sogar noch gratis und der Druck steigt, dass das auch so bleiben soll...

Nippellecker

Der mit der M-i-n-k-Liste. Möchte ich näher kennen

- Registriert

- 24 Aug. 2021

- Beiträge

- 1.273

- Punkte Reaktionen

- 2.223

Das sollte jeder User auch so akzeptieren.Wir haben eine Vielfalt von Meinungen hier über Impfung und Zertifikate, Geimpfte und Ungeimpfte, Unschlüssige und solche, die sich ohne gross mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, den Piks vollzogen. Jede Meinung soll hierfür seinen Platz kriegen, aber sich darüber dermassen zu zerstreiten, ist nicht der Sinn der Sache und dafür stehen wir als Forumsadministration nicht ein.

Aber was uns mehr interessiert ist doch wie das in den Clubs gehandhabt wird.

Studios, Wohnungen etc. dürfte alles beim alten sein.

Die Innenräume dürften ohne Zertifikat tabu sein.

Aber wer bietet Direktzimmer an? Wer hat einen Platz für den Aufenthalt für ohne Zertifikat?

Ohne Zertifikat

Freubad hat den Garten offen und bietet Direktzimmer

LaVie hat die Terrasse offen und bietet Direktzimmer

bitte erweitern

bluEyes

Well-known member

- Registriert

- 20 Aug. 2021

- Beiträge

- 240

- Punkte Reaktionen

- 545

Bericht im Blick zu der Zertifikationspflicht ab gestern, mit Focus auf Freubad

www.blick.ch

www.blick.ch

PS: Ich kann die Formatierung nicht benutzen (Link, Schriftart, usw, alles ausgegraut)

Nur Sex gibts ohne Zertifikat

Seit Montag gilt es ernst: Wollen Herr und Frau Schweizer in die Beiz, ins Fitness oder ins Kino, so brauchen sie das Corona-Zertifikat. Doch wird die Massnahme auch tatsächlich umgesetzt? Blick macht den grossen Test und reist dafür einmal quer durchs Mittelland.

PS: Ich kann die Formatierung nicht benutzen (Link, Schriftart, usw, alles ausgegraut)

- Registriert

- 5 Aug. 2021

- Beiträge

- 159

- Punkte Reaktionen

- 808

Männer,

Wir haben zum Anfang dieser Thread-Eröffnung geschrieben, dass wir getreu dem Motto „Post. No hate.“ keine Beleidigungen und nur zertifikatsrelevante Postings dulden. Da die Zertifikatspflicht unmittelbar mit dem Thema „Impfung“ zusammenfällt, wurde die Diskussion laufen gelassen. Postings, welche themenunrelevant sind, werden inskünftig kommentarlos gelöscht.

Dass dieses Thema die Wogen hoch gehen lässt, war uns zum vornherein bewusst. Vielleicht auch gerade deshalb, da es uns nicht erst seit heute jeden Einzelnen privat tangiert. Aber nochmals, Corona existiert, was Anmerkung von hier noch von niemandem in diesem Thread verleumdet wurde, und mit den Entscheiden der Regierung müssen wir alle leben. Die haben weder ihr noch wir bestimmt.

Wir haben eine Vielfalt von Meinungen hier über Impfung und Zertifikate, Geimpfte und Ungeimpfte, Unschlüssige und solche, die sich ohne gross mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, den Piks vollzogen. Jede Meinung soll hierfür seinen Platz kriegen, aber sich darüber dermassen zu zerstreiten, ist nicht der Sinn der Sache und dafür stehen wir als Forumsadministration nicht ein.

Die Situation ist mit einer Fussballmannschaft zu vergleichen: 11 Mann, unterschiedlicher Herkunft, Gesinnung, Charakteren, Einstellungen, schulischer und taktischer Ausbildung, die zusammen den Erfolg sucht. Dabei sind nicht nur diejenigen wichtig, welche die Tore schiessen (Erlebnisberichte schreiben) sondern auch die, die unscheinbar im Dienste der Mannschaft stehen (Off Topic betreiben).

Oder nehmen wir das Beispiel eines Erlebnisberichts mit einem Girl. Der eine Schreiberling hatte ein supertolles Erlebnis mit Dame X und der andere Schreiberling war total enttäuscht. Beide Posts sollen und dürfen den gleichen Platz kriegen, ohne dass sich die beiden Schreiberlinge direkt in die Haare geraten. Denn wir bringen ebenso verschiedene Charaktere und Eigenschaften mit in den Club und in dieses Forum, dass gegenseitiger Respekt von Nöten ist.

Zudem sind wir alle nicht aus Watte. Entgegengesetzte Meinungen müssen uns nichts anhaben, und man darf ja weiterhin seine eigene Meinung mit sich tragen.

@Codita hat sich bereits im Nachgang an die gestrigen Diskussionen für den gewählten Ausdruck, den er als Wortspiel nutzte, aber deswegen nicht geringer als fehlbar betrachtet wird, entschuldigt. Und er hat auch ebenso klargestellt, dass er sich nicht auf diejenige Person bezogen hat, die sich angesprochen fühlte. Die Person, die es tatsächlich betroffen hat, hat die Entschuldigung auch soweit akzeptiert.

Wir wollen mit dieser Plattform für Euch das anbieten, was ihr mitunter am liebsten tut und Euch in einem anderen Forum genommen wurde. So tut dies, und reibt Euch nicht gegenseitig an Meinungsverschiedenheiten auf.

Damit hoffen wir, dass die Wogen vorerst geglättet sind.

Pay6Tipp

Administration

Wir haben zum Anfang dieser Thread-Eröffnung geschrieben, dass wir getreu dem Motto „Post. No hate.“ keine Beleidigungen und nur zertifikatsrelevante Postings dulden. Da die Zertifikatspflicht unmittelbar mit dem Thema „Impfung“ zusammenfällt, wurde die Diskussion laufen gelassen. Postings, welche themenunrelevant sind, werden inskünftig kommentarlos gelöscht.

Dass dieses Thema die Wogen hoch gehen lässt, war uns zum vornherein bewusst. Vielleicht auch gerade deshalb, da es uns nicht erst seit heute jeden Einzelnen privat tangiert. Aber nochmals, Corona existiert, was Anmerkung von hier noch von niemandem in diesem Thread verleumdet wurde, und mit den Entscheiden der Regierung müssen wir alle leben. Die haben weder ihr noch wir bestimmt.

Wir haben eine Vielfalt von Meinungen hier über Impfung und Zertifikate, Geimpfte und Ungeimpfte, Unschlüssige und solche, die sich ohne gross mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, den Piks vollzogen. Jede Meinung soll hierfür seinen Platz kriegen, aber sich darüber dermassen zu zerstreiten, ist nicht der Sinn der Sache und dafür stehen wir als Forumsadministration nicht ein.

Die Situation ist mit einer Fussballmannschaft zu vergleichen: 11 Mann, unterschiedlicher Herkunft, Gesinnung, Charakteren, Einstellungen, schulischer und taktischer Ausbildung, die zusammen den Erfolg sucht. Dabei sind nicht nur diejenigen wichtig, welche die Tore schiessen (Erlebnisberichte schreiben) sondern auch die, die unscheinbar im Dienste der Mannschaft stehen (Off Topic betreiben).

Oder nehmen wir das Beispiel eines Erlebnisberichts mit einem Girl. Der eine Schreiberling hatte ein supertolles Erlebnis mit Dame X und der andere Schreiberling war total enttäuscht. Beide Posts sollen und dürfen den gleichen Platz kriegen, ohne dass sich die beiden Schreiberlinge direkt in die Haare geraten. Denn wir bringen ebenso verschiedene Charaktere und Eigenschaften mit in den Club und in dieses Forum, dass gegenseitiger Respekt von Nöten ist.

Zudem sind wir alle nicht aus Watte. Entgegengesetzte Meinungen müssen uns nichts anhaben, und man darf ja weiterhin seine eigene Meinung mit sich tragen.

@Codita hat sich bereits im Nachgang an die gestrigen Diskussionen für den gewählten Ausdruck, den er als Wortspiel nutzte, aber deswegen nicht geringer als fehlbar betrachtet wird, entschuldigt. Und er hat auch ebenso klargestellt, dass er sich nicht auf diejenige Person bezogen hat, die sich angesprochen fühlte. Die Person, die es tatsächlich betroffen hat, hat die Entschuldigung auch soweit akzeptiert.

Wir wollen mit dieser Plattform für Euch das anbieten, was ihr mitunter am liebsten tut und Euch in einem anderen Forum genommen wurde. So tut dies, und reibt Euch nicht gegenseitig an Meinungsverschiedenheiten auf.

Damit hoffen wir, dass die Wogen vorerst geglättet sind.

Pay6Tipp

Administration

Nippellecker

Der mit der M-i-n-k-Liste. Möchte ich näher kennen

- Registriert

- 24 Aug. 2021

- Beiträge

- 1.273

- Punkte Reaktionen

- 2.223

nur kurz dann bin ich hier raus.@Codita

Wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann sollte man nicht versuchen durch umschweifende Erklärung weiterhin seine Meinung vertreten.

Sondern das akzeptieren und evt, das Problem aus dem Weg räumen. Wir sind ein junges Forum und es wäre schade, wenn sich jetzt schon wieder Mitglieder im Groll verabschieden

@aliendom

Ja, es gibt Ärzte und Ärzte bzw. Fachleute und Fachleute und jeder davon steht meistens auf irgendeiner Gehaltsliste.

Die Themen Gespräche im Cleo sind auch viel interessanter.

Jetzt ist wieder fertig mit den C-Themen.

Hier geht es um die Zertifikate und wie die von den Clubs umgesetzt werden !

Bis jetzt hat sich nur das Freubad öffentlich geäussert

aliendom

Well-known member

- Registriert

- 18 Aug. 2021

- Beiträge

- 215

- Punkte Reaktionen

- 765

Es gibt Ärzte und Ärzte. Und einige, die keine Fachleute sind, sollten sich aus der Debatte zurückziehen. Ich würde niemals gegen die von der Eidgenössischen Impfkommission aufgestellten Richtlinien verstoßen. Diese setzen sich aus Spezialisten und Fachleuten für das Thema zusammen.Es gibt Ärzte und Ärzte. Einige raten von der Impfung ab, aus diversen Gründen. Für das "Stiefellecker" will ich mich hiermit entschuldigen und kündige an, in Zukunft mehr Vorsicht walten zu lassen. Ein Stiefellecker ist laut Duden ein Speichellecker, "männliche Person, die durch Unterwürfigkeit jemandes Wohlwollen zu erlangen sucht" und über Deine Absichten bzw Wohlwollen kann ich ja nicht Urteilen. Es war also auch sprachlich falsch von mir. Gemeint war die EINSEITIG ENTHUSIASTISCHE HALTUNG FÜRS "IMPFEN", OK?

Deshalb ziehe ich mich aus der Debatte zurück. Da ich kein Immunologe, Virologe oder gar Forscher von Beruf bin, gibt es viele Aspekte dieser Branchen, die ich nicht verstehe. Wissenschaft ist eine äußerst komplexe Sache und eine Person, die glaubt, alles verstehen zu können, liegt falsch. Um die Grundlagen der Virologie zu verstehen, braucht es nach dem Medizinstudium mehrere Jahre intensiver Studien.

Ich bin auch für den Frieden, also lasse ich die Spezialisten ihre Arbeit machen und ich mache meine.

Es würde mir zum Beispiel nie einfallen, einem Luftfahrtingenieur zu erklären, wie man Raketen ins All schickt.

Was mich betrifft, bin ich ein Mensch, der für Dialog und Frieden ist. Ich bin es meinem Beruf schuldig, einige Antworten und Gedanken zu geben, wenn ich bestimmte Kommentare lese.

aliendom

Well-known member

- Registriert

- 18 Aug. 2021

- Beiträge

- 215

- Punkte Reaktionen

- 765

Hallo an die fürsorglichen Menschen und an die anderen

Es wäre falsch, das Problem der Verschwörung auf einige wenige exzentrische und überdrehte Personen zu reduzieren oder das Phänomen mit psychopathologischen Begriffen zu erklären, die mit Paranoia zu tun haben. Heute wissen wir, dass diese Theorien in allen sozialen Milieus und bei sehr unterschiedlichen Menschen weit verbreitet sind: "Das Festhalten an dieser Art von Erklärung ist nicht das Ergebnis einer pathologischen Rationalität, sondern einer Reihe von relativ gewöhnlichen Überlegungen, die auf der Grundlage der verfügbaren Daten und des sozialen Kontextes angestellt werden. Es ist daher notwendig, die strukturellen Bedingungen für die Befolgung dieser Theorien zu untersuchen.

Sozialpsychologen, die sich mit dieser Frage befassen, betonen, dass die Gemeinsamkeit zwischen den Verfechtern von Verschwörungstheorien das Gefühl der Machtlosigkeit, der Verwundbarkeit, des Ausgeliefertseins an eine mehr oder weniger klar identifizierte Bedrohung oder das Gefühl, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren, ist. Es handelt sich also um ein oder mehrere psychologische Bedürfnisse (Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle), die durch den Kontext nicht erfüllt werden. Menschen, die sich auf Verschwörungserzählungen einlassen, finden ein "Interpretationsraster der Welt, das ihrer Situation einen Sinn gibt und auf eine einzige Ursache für die Ungerechtigkeiten hinweist, deren Opfer sie - zu Recht oder zu Unrecht - zu sein glauben". So zeigt die Forschung, dass Verschwörungstheorien eher in gesellschaftlichen Krisenzeiten entstehen - angesichts von Terroranschlägen, beschleunigten sozialen oder politischen Veränderungen oder einer Gesundheitskrise. In der Tat bieten diese Formen der Weltdeutung - wenn auch vereinfachte und oft falsche - Antworten auf reale Probleme in der Gesellschaft und vermitteln die Illusion, handeln zu können, um Gefahren abzuwehren.

Verschwörungstheorien sind oft richtige Intuitionen eines realen gesellschaftlichen Problems, die aber von unrealistischen konkreten Bedingungen ausgehen. "Im Allgemeinen sind alle Verschwörungstheorien Konstruktionen, die auf einem sehr genauen Problem beruhen. Ein Problem, für das eine absurde oder übertriebene künstliche Ursache geschaffen wurde, eine Ursache, die das Problem symbolisiert und personifiziert, um den Eindruck zu erwecken, es zu verstehen. Indem man ihm einen Namen gibt, schafft man einen identifizierten Feind und die Möglichkeit zu handeln, ihn aktiv zu bekämpfen.

Wenn Sie glauben, ein Bereich sei korrupt, von der Lebensmittelindustrie bis zur wissenschaftlichen Forschung, haben Sie wahrscheinlich Recht. Aber wir müssen nicht gegen den betreffenden Bereich kämpfen, sondern gegen die Korruption.

Darüber hinaus helfen Verschwörungstheorien dabei, einer zunehmend komplexen, chaotischen und unsicheren Welt einen Sinn zu geben: "Verschwörungsnarrative bestehen immer aus einer übermäßigen Vereinfachung der Logik, die das Funktionieren unserer Gesellschaften und die Abfolge historischer Fakten bestimmt", und bieten eine Art manichäische und monokausale Antwort auf das, was uns negativ beeinflusst. Der Wissenschaftsphilosoph Philippe Huneman sagt: "Wir ziehen es vor, an etwas zu glauben, das Sinn macht, auch wenn es falsch ist. Eine binäre Welt mit guten und bösen Menschen ist kognitiv entspannend. Wir müssen dem, was uns Unangenehmes widerfährt, einen bewussten Grund geben. In gewissem Sinne erfüllen Verschwörungstheorien ähnliche Funktionen wie die Religion, indem sie sowohl eine Erklärung dafür liefern, wie die Welt funktioniert, als auch ein Gefühl der persönlichen Identität und des Zwecks vermitteln". Sie erlauben uns zu erklären, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen, was wir aber als bedrohlich empfinden.

Darüber hinaus werden Verschwörungstheorien oft in Opposition zum politischen Diskurs, der als mehrheitsfähig wahrgenommen wird, und zur "Elite", die diesen Diskurs beeinflusst, mobilisiert. In dieser Hinsicht spiegeln sie einen chronischen Mangel an Vertrauen in Politiker, die Medien, mächtige Wirtschaftsakteure usw. wider. Der Verlust der Glaubwürdigkeit der repräsentativen Demokratie oder die "Doppelzüngigkeit" der politischen Vertreter sind ein aktiver Nährboden für Verschwörungstheorien. Dasselbe gilt für die Undurchsichtigkeit oder Unpopularität wirtschaftlicher, technologischer und politischer Entscheidungen, die zur Rechtfertigung von Verschwörungen herangezogen werden. So haben beispielsweise die großen Pharmaunternehmen keine Skrupel, aus einer Gesundheitskrise wie Covid Profit zu schlagen, auch wenn die Absichten und Mittel, die ihnen von Verschwörungstheoretikern zugeschrieben werden (z. B. die Implantierung von Mikrochips in Impfungen und deren obligatorische Einführung), absurd sind. Darüber hinaus ist die Bereicherung großer Unternehmen in Zeiten der Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Eindämmung und der mangelnden Strenge bei der Vergabe öffentlicher Beihilfen ein fruchtbarer Boden für Verschwörungstheorien. In gewisser Weise kanalisieren diese Theorien verschiedene Formen von Unzufriedenheit und Kritik (die durchaus berechtigt sein können), während die dahinter stehende Logik inkonsistent ist und das Ziel nicht immer das richtige ist. Die Krise der Legitimität der Institutionen und des Funktionierens der Gesellschaft ist also sowohl Ursache als auch Folge des Aufblühens von Verschwörungstheorien.

Diese Theorien funktionieren auch, indem sie ein "breites Spektrum menschlicher kognitiver Verzerrungen" ausnutzen. Erstens gibt es den "proportionality bias", der uns ermutigt, hinter jedem Ereignis, das zu wichtig erscheint, um das Ergebnis eines Zufalls zu sein, eine Absicht zu sehen. Sie steht im Zusammenhang mit dem so genannten Intentionalitätsbias oder der Agentenerkennung: Dies ist die "Tendenz, die Intentionalität einer Sache zu sehen, wo systematisch keine vorhanden ist" (das berühmte "wie zufällig!" der Verschwörungstheoretiker - obwohl es sich in der Tat manchmal um einen Zufall handelt). Diese Verknüpfung von Vorurteilen führt zu einer Verzerrung des Denkens, zum Beispiel durch die Suche nach dem "Nutznießer des Verbrechens": Es geht darum, die Verantwortung für ein Ereignis der Person zuzuschreiben, die unmittelbar ein Interesse daran zu haben scheint, während das besagte Ereignis ebenso gut zufällig oder das Ergebnis einer Kombination verschiedener Faktoren sein könnte. Die Wahrnehmung von Scheinkonfigurationen hingegen impliziert, dass "der Mensch insgesamt dazu neigt, Informationen zu assimilieren, indem er Kausalität und Beziehungen zwischen unabhängigen Reizen wahrnimmt". Dies ist die Annahme, dass es notwendigerweise eine Verbindung zwischen zwei Dingen gibt, die zur gleichen Zeit geschehen - obwohl sie nicht notwendigerweise und automatisch miteinander verbunden sind. Ein wichtiger psychologischer Effekt ist auch das Gefühl der Überlegenheit, das sie bei ihren Befürwortern hervorruft: Die Tatsache, "verstanden zu haben, was wirklich vor sich geht", vermittelt das Gefühl, "rebellisch" zu sein angesichts einer sozialen Ordnung, die andere manipuliert und eingeschläfert hätte, und somit moralisch überlegen zu sein. Die verschiedenen kognitiven Verzerrungen, die sie ausnutzen, verleihen den Verschwörungstheorien eine gewisse Überzeugungskraft (Anhaftung durch Affekt), ohne dass eine Überzeugung (Anhaftung durch Beweise) ins Spiel kommt.

Schließlich ist zu bedenken, dass die heutigen unglaublichen technologischen Möglichkeiten es erlauben, Inhalte so zu verändern, dass alles wahr oder plausibel erscheinen kann. Dieses Experiment mit einem gefälschten amtlichen Dokument, das mit einer Bildbearbeitungssoftware erstellt wurde, zeigt, wie einfach es ist, Fälschungen zu erstellen und in Umlauf zu bringen. Mit deepfakes, Videoinhalten, die "mit Deep-Learning-Technologie erstellt werden, die neuronale Netzwerksimulationen auf riesige Datensätze anwendet", können gefälschte Videos von Grund auf neu erstellt werden. So kann das, was wie ein Beweis aussieht, völlig frei erfunden sein. Das macht die Überprüfung der Fakten noch schwieriger. In der Tat entsteht das Gefühl, dass wir "an nichts und niemanden mehr glauben können", eine Art Fatalismus, der die Forderungen nach Strenge und Wahrheit in einer Welt zusammenbrechen lässt, in der wir das Gefühl haben, dass uns jegliche Kontrolle über die Informationen entgleitet.

Verschwörungstheorien und die Menschen, die sie vertreten, sind keine einheitliche Masse. Im Gegenteil, es gibt verschiedene Profile von Menschen, die verschiedenen Arten von Theorien anhängen, die von sehr ad hoc Überzeugungen bis hin zur völligen Neuschreibung der Welterzählung reichen. Was sie jedoch gemeinsam haben, ist, dass das Festhalten an einer Verschwörungstheorie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auch anderen Theorien anhängen.

Ich interessiere mich seit mehreren Jahren für Verschwörungstheorien und bin Teil einer philosophischen Strömung, die in Frankreich seit etwa dreißig Jahren auftaucht: der Zététique. Zetetics wird von seinem Schöpfer Henri Broch als "die Kunst des Zweifels" definiert.

In der Zetetik geht es um Theorien, die wissenschaftlich widerlegbar sind, d.h. die das Unterscheidungskriterium von Karl Popper einhalten. Ihr Ziel ist es, Aussagen zu prüfen, die sich als sinnvoll und wissenschaftlich darstellen (was sie Poppers Widerlegbarkeitskritik unterwerfen sollte), deren Erklärungen aber nicht mit einer allgemein anerkannten Theorie in Verbindung zu stehen scheinen.

Die Zetetik behauptet auch, sich auf den wissenschaftlichen Skeptizismus und allgemeiner auf den kartesianischen Prozess des Zweifelns zu stützen, der in der Wissenschaft ebenso wie in der Philosophie als notwendig angesehen wird. Sie soll, um es mit den Worten des Biologen Jean Rostand zu sagen, eine "präventive Hygiene des Urteils" sein.

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen gewissen Einblick verschaffen konnte und dass es nicht klug ist, die Verschwörungstheoretiker mit Verachtung und Herablassung zu bekämpfen und sie zur Vernunft zu bringen. Nichts wird ihre Meinung ändern. Das wird mit der Zeit passieren, wenn sie sich schließlich von all ihren Bekannten und ihrer Familie abkapseln und die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, ihnen die Einsichten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, auf diesem Weg weiterzukommen.

Wenn die Diskussion zu Beleidigungen wird. Es geht darum, nicht zu reagieren und die Debatte zu unterbrechen.

Jetzt weißt du, womit ich meine Freizeit verbringe, wenn ich nicht im Cleo bin (Denken Sie daran, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, also verzeihen Sie mir bitte meine verworrenen Wendungen. )

(Denken Sie daran, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, also verzeihen Sie mir bitte meine verworrenen Wendungen. )

Es wäre falsch, das Problem der Verschwörung auf einige wenige exzentrische und überdrehte Personen zu reduzieren oder das Phänomen mit psychopathologischen Begriffen zu erklären, die mit Paranoia zu tun haben. Heute wissen wir, dass diese Theorien in allen sozialen Milieus und bei sehr unterschiedlichen Menschen weit verbreitet sind: "Das Festhalten an dieser Art von Erklärung ist nicht das Ergebnis einer pathologischen Rationalität, sondern einer Reihe von relativ gewöhnlichen Überlegungen, die auf der Grundlage der verfügbaren Daten und des sozialen Kontextes angestellt werden. Es ist daher notwendig, die strukturellen Bedingungen für die Befolgung dieser Theorien zu untersuchen.

Sozialpsychologen, die sich mit dieser Frage befassen, betonen, dass die Gemeinsamkeit zwischen den Verfechtern von Verschwörungstheorien das Gefühl der Machtlosigkeit, der Verwundbarkeit, des Ausgeliefertseins an eine mehr oder weniger klar identifizierte Bedrohung oder das Gefühl, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren, ist. Es handelt sich also um ein oder mehrere psychologische Bedürfnisse (Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle), die durch den Kontext nicht erfüllt werden. Menschen, die sich auf Verschwörungserzählungen einlassen, finden ein "Interpretationsraster der Welt, das ihrer Situation einen Sinn gibt und auf eine einzige Ursache für die Ungerechtigkeiten hinweist, deren Opfer sie - zu Recht oder zu Unrecht - zu sein glauben". So zeigt die Forschung, dass Verschwörungstheorien eher in gesellschaftlichen Krisenzeiten entstehen - angesichts von Terroranschlägen, beschleunigten sozialen oder politischen Veränderungen oder einer Gesundheitskrise. In der Tat bieten diese Formen der Weltdeutung - wenn auch vereinfachte und oft falsche - Antworten auf reale Probleme in der Gesellschaft und vermitteln die Illusion, handeln zu können, um Gefahren abzuwehren.

Verschwörungstheorien sind oft richtige Intuitionen eines realen gesellschaftlichen Problems, die aber von unrealistischen konkreten Bedingungen ausgehen. "Im Allgemeinen sind alle Verschwörungstheorien Konstruktionen, die auf einem sehr genauen Problem beruhen. Ein Problem, für das eine absurde oder übertriebene künstliche Ursache geschaffen wurde, eine Ursache, die das Problem symbolisiert und personifiziert, um den Eindruck zu erwecken, es zu verstehen. Indem man ihm einen Namen gibt, schafft man einen identifizierten Feind und die Möglichkeit zu handeln, ihn aktiv zu bekämpfen.

Wenn Sie glauben, ein Bereich sei korrupt, von der Lebensmittelindustrie bis zur wissenschaftlichen Forschung, haben Sie wahrscheinlich Recht. Aber wir müssen nicht gegen den betreffenden Bereich kämpfen, sondern gegen die Korruption.

Darüber hinaus helfen Verschwörungstheorien dabei, einer zunehmend komplexen, chaotischen und unsicheren Welt einen Sinn zu geben: "Verschwörungsnarrative bestehen immer aus einer übermäßigen Vereinfachung der Logik, die das Funktionieren unserer Gesellschaften und die Abfolge historischer Fakten bestimmt", und bieten eine Art manichäische und monokausale Antwort auf das, was uns negativ beeinflusst. Der Wissenschaftsphilosoph Philippe Huneman sagt: "Wir ziehen es vor, an etwas zu glauben, das Sinn macht, auch wenn es falsch ist. Eine binäre Welt mit guten und bösen Menschen ist kognitiv entspannend. Wir müssen dem, was uns Unangenehmes widerfährt, einen bewussten Grund geben. In gewissem Sinne erfüllen Verschwörungstheorien ähnliche Funktionen wie die Religion, indem sie sowohl eine Erklärung dafür liefern, wie die Welt funktioniert, als auch ein Gefühl der persönlichen Identität und des Zwecks vermitteln". Sie erlauben uns zu erklären, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen, was wir aber als bedrohlich empfinden.

Darüber hinaus werden Verschwörungstheorien oft in Opposition zum politischen Diskurs, der als mehrheitsfähig wahrgenommen wird, und zur "Elite", die diesen Diskurs beeinflusst, mobilisiert. In dieser Hinsicht spiegeln sie einen chronischen Mangel an Vertrauen in Politiker, die Medien, mächtige Wirtschaftsakteure usw. wider. Der Verlust der Glaubwürdigkeit der repräsentativen Demokratie oder die "Doppelzüngigkeit" der politischen Vertreter sind ein aktiver Nährboden für Verschwörungstheorien. Dasselbe gilt für die Undurchsichtigkeit oder Unpopularität wirtschaftlicher, technologischer und politischer Entscheidungen, die zur Rechtfertigung von Verschwörungen herangezogen werden. So haben beispielsweise die großen Pharmaunternehmen keine Skrupel, aus einer Gesundheitskrise wie Covid Profit zu schlagen, auch wenn die Absichten und Mittel, die ihnen von Verschwörungstheoretikern zugeschrieben werden (z. B. die Implantierung von Mikrochips in Impfungen und deren obligatorische Einführung), absurd sind. Darüber hinaus ist die Bereicherung großer Unternehmen in Zeiten der Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Eindämmung und der mangelnden Strenge bei der Vergabe öffentlicher Beihilfen ein fruchtbarer Boden für Verschwörungstheorien. In gewisser Weise kanalisieren diese Theorien verschiedene Formen von Unzufriedenheit und Kritik (die durchaus berechtigt sein können), während die dahinter stehende Logik inkonsistent ist und das Ziel nicht immer das richtige ist. Die Krise der Legitimität der Institutionen und des Funktionierens der Gesellschaft ist also sowohl Ursache als auch Folge des Aufblühens von Verschwörungstheorien.

Diese Theorien funktionieren auch, indem sie ein "breites Spektrum menschlicher kognitiver Verzerrungen" ausnutzen. Erstens gibt es den "proportionality bias", der uns ermutigt, hinter jedem Ereignis, das zu wichtig erscheint, um das Ergebnis eines Zufalls zu sein, eine Absicht zu sehen. Sie steht im Zusammenhang mit dem so genannten Intentionalitätsbias oder der Agentenerkennung: Dies ist die "Tendenz, die Intentionalität einer Sache zu sehen, wo systematisch keine vorhanden ist" (das berühmte "wie zufällig!" der Verschwörungstheoretiker - obwohl es sich in der Tat manchmal um einen Zufall handelt). Diese Verknüpfung von Vorurteilen führt zu einer Verzerrung des Denkens, zum Beispiel durch die Suche nach dem "Nutznießer des Verbrechens": Es geht darum, die Verantwortung für ein Ereignis der Person zuzuschreiben, die unmittelbar ein Interesse daran zu haben scheint, während das besagte Ereignis ebenso gut zufällig oder das Ergebnis einer Kombination verschiedener Faktoren sein könnte. Die Wahrnehmung von Scheinkonfigurationen hingegen impliziert, dass "der Mensch insgesamt dazu neigt, Informationen zu assimilieren, indem er Kausalität und Beziehungen zwischen unabhängigen Reizen wahrnimmt". Dies ist die Annahme, dass es notwendigerweise eine Verbindung zwischen zwei Dingen gibt, die zur gleichen Zeit geschehen - obwohl sie nicht notwendigerweise und automatisch miteinander verbunden sind. Ein wichtiger psychologischer Effekt ist auch das Gefühl der Überlegenheit, das sie bei ihren Befürwortern hervorruft: Die Tatsache, "verstanden zu haben, was wirklich vor sich geht", vermittelt das Gefühl, "rebellisch" zu sein angesichts einer sozialen Ordnung, die andere manipuliert und eingeschläfert hätte, und somit moralisch überlegen zu sein. Die verschiedenen kognitiven Verzerrungen, die sie ausnutzen, verleihen den Verschwörungstheorien eine gewisse Überzeugungskraft (Anhaftung durch Affekt), ohne dass eine Überzeugung (Anhaftung durch Beweise) ins Spiel kommt.

Schließlich ist zu bedenken, dass die heutigen unglaublichen technologischen Möglichkeiten es erlauben, Inhalte so zu verändern, dass alles wahr oder plausibel erscheinen kann. Dieses Experiment mit einem gefälschten amtlichen Dokument, das mit einer Bildbearbeitungssoftware erstellt wurde, zeigt, wie einfach es ist, Fälschungen zu erstellen und in Umlauf zu bringen. Mit deepfakes, Videoinhalten, die "mit Deep-Learning-Technologie erstellt werden, die neuronale Netzwerksimulationen auf riesige Datensätze anwendet", können gefälschte Videos von Grund auf neu erstellt werden. So kann das, was wie ein Beweis aussieht, völlig frei erfunden sein. Das macht die Überprüfung der Fakten noch schwieriger. In der Tat entsteht das Gefühl, dass wir "an nichts und niemanden mehr glauben können", eine Art Fatalismus, der die Forderungen nach Strenge und Wahrheit in einer Welt zusammenbrechen lässt, in der wir das Gefühl haben, dass uns jegliche Kontrolle über die Informationen entgleitet.

Verschwörungstheorien und die Menschen, die sie vertreten, sind keine einheitliche Masse. Im Gegenteil, es gibt verschiedene Profile von Menschen, die verschiedenen Arten von Theorien anhängen, die von sehr ad hoc Überzeugungen bis hin zur völligen Neuschreibung der Welterzählung reichen. Was sie jedoch gemeinsam haben, ist, dass das Festhalten an einer Verschwörungstheorie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auch anderen Theorien anhängen.

Ich interessiere mich seit mehreren Jahren für Verschwörungstheorien und bin Teil einer philosophischen Strömung, die in Frankreich seit etwa dreißig Jahren auftaucht: der Zététique. Zetetics wird von seinem Schöpfer Henri Broch als "die Kunst des Zweifels" definiert.

In der Zetetik geht es um Theorien, die wissenschaftlich widerlegbar sind, d.h. die das Unterscheidungskriterium von Karl Popper einhalten. Ihr Ziel ist es, Aussagen zu prüfen, die sich als sinnvoll und wissenschaftlich darstellen (was sie Poppers Widerlegbarkeitskritik unterwerfen sollte), deren Erklärungen aber nicht mit einer allgemein anerkannten Theorie in Verbindung zu stehen scheinen.

Die Zetetik behauptet auch, sich auf den wissenschaftlichen Skeptizismus und allgemeiner auf den kartesianischen Prozess des Zweifelns zu stützen, der in der Wissenschaft ebenso wie in der Philosophie als notwendig angesehen wird. Sie soll, um es mit den Worten des Biologen Jean Rostand zu sagen, eine "präventive Hygiene des Urteils" sein.

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen gewissen Einblick verschaffen konnte und dass es nicht klug ist, die Verschwörungstheoretiker mit Verachtung und Herablassung zu bekämpfen und sie zur Vernunft zu bringen. Nichts wird ihre Meinung ändern. Das wird mit der Zeit passieren, wenn sie sich schließlich von all ihren Bekannten und ihrer Familie abkapseln und die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, ihnen die Einsichten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, auf diesem Weg weiterzukommen.

Wenn die Diskussion zu Beleidigungen wird. Es geht darum, nicht zu reagieren und die Debatte zu unterbrechen.

Jetzt weißt du, womit ich meine Freizeit verbringe, wenn ich nicht im Cleo bin

G

Gelöschtes Mitglied 47

@Bastian Balthasar Bux

Ich schreibe auch keine Erlebnisberichte sondern OffTopic gedöns. Wenn das nicht erlaubt ist... dann winke winke und goodbye.

Ich schreibe auch keine Erlebnisberichte sondern OffTopic gedöns. Wenn das nicht erlaubt ist... dann winke winke und goodbye.

G

Gelöschtes Mitglied 47

Sputnik V ist zwar kein mRNA Impfstoff wie Moderna oder Biontech aber auch kein «konventioneller» Impfstoff. Sputnik V ist ein vektor-basierter Impfstoff. Gemäss der umstrittenen Lancet-Studie hat Sputnik eine Wirksamkeit von 91.6%. Später gab der Russian Direct Investment Funds (RDIF) die Wirksamkeit mit 97.8% an basierend auf Daten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die wohl kräftig mitfinanziert haben.Etwas sehr Einfaches zum Anfangen:

@TheDeadDaisies bzw Sarah Wagenknecht es gibt ja Covid Impfungen basierend auf unterschiedlichen Technologien!. Sollte sagen dass ich nicht eingelesen bin, aber war nicht das russische Sputnik V eines davon?

Ein klassischer Impfstoff gegen Covid wäre einer mit Proteinen (Spike Protein). Es gibt solche Impfstoffe aber ich glaube die sind (noch) nicht fertig oder (noch) nicht zugelassen. Mir hat man Moderna gespritzt. Mit 100 Mikrogramm enthält er am meisten «Impfstoff» Biontech im Vergleich hat 30 Mikrogramm. Wenn schon dann die volle Dröhnung *haha

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Sorry kann es nicht nachvollziehen. Eine Post wurde gelöscht, doch ich konnte sie in meinem Archiv prüfen. Gerade von @Bastian Balthasar Bux war in dem gelöschten Posting nur ein Zitat, gefolgt von etwas über einen "Stiefellecker" (vermutlich der Vorwand für Löschung), was einen anderen User betraf. Nämlich den dessen Postings alle noch nachlesen können. Der wo sagt, Impfung sei unsere einzige Möglichkeit, an Autorität appellierteDanke an Codita für die Beleidigungen an meine Person.

Codita missachtet absichtlich die Forenregeln und beleidigt Forenuser. Warum toleriert die Forenleitung und die Administratoren trotz Meldung schon vor etlichen Stunden solch bösartiges tun? "Post no hate" wird von Codita missachtet!Ich fordere von der Forenleitung und den Administratoren dass sie dagegen vorgehen!

Nebenbei: Codita schreibt keine Erlebnisberichte sondern missbraucht diese Plattforum primär um bewusst Falschinformationen zum Thema Corona zu verbreiten. Wie er selbst schreibt, beruhen seine Informationen nicht aus der seriösen Presse sondern von dubiosen Verschwörerblogs. Jeder kann auf Google Verschwörungstheorien als Suchbegriff eingeben und landet dann auf höchst dubiosen Seiten. Was man dort alles für übles Zeugs lesen kann (Leugnung Genozid, Echsenmenschen die uns unterwandern, Chemtrails usw.) lässt einem halbwegs intelligenten Menschen die Haare zu Berge stehen! Unglaublich dass man solches Zeugs glauben und sogar weiterverbreiten kann. Das sind Coditas Quellen für seine verschwurbelten Querdenker Beiträge! Applaus für Codita

Ich war mal Mitglied in einem Forum dass von Beleidigungen und Hasspostings dominiert wurde, auch von Seiten der Administration. Das will ich mir kein 2. Mal mehr antun. Falls die Administratoren der Meinung sind, dass ich falsch liege könnt ihr mein Profil und all meine bisher geschriebenen Beiträge umgehend löschen. Dann hab ich auf dieser Plattform weder Vergangenheit noch Zukunft.

@aliendomIch weiß, dass es Leute gibt, die meinen, sie wüssten alles besser als die Ärzte, weil sie Artikeln auf nternet gelesen haben

Es gibt Ärzte und Ärzte. Einige raten von der Impfung ab, aus diversen Gründen. Für das "Stiefellecker" will ich mich hiermit entschuldigen und kündige an, in Zukunft mehr Vorsicht walten zu lassen. Ein Stiefellecker ist laut Duden ein Speichellecker, "männliche Person, die durch Unterwürfigkeit jemandes Wohlwollen zu erlangen sucht" und über Deine Absichten bzw Wohlwollen kann ich ja nicht Urteilen. Es war also auch sprachlich falsch von mir. Gemeint war die EINSEITIG ENTHUSIASTISCHE HALTUNG FÜRS "IMPFEN", OK?

Diverse andere Punkte von BBB verdienen keine Antwort, kann man aber meinetwegen gerne stehen lassen - völlig ok und im Rahmen dass sich jeder eine Meinung bilden kann. Er stellt mich ja nur in eine Ecke mit Holocaustleugnern und Chemtrails-Fuzzis, was kann schon schiefgehen (wohlgemerkt in einem Bestreben GEGEN Hass und Unkorrektheit.)

Gestern vögeln gewesen, Frage an die Dame wie sie zu Berichten steht. Antwort ist wohl nicht publizierbar, ich versuche es trotzdem und schicke voraus dass ich diese Meinung allgemein nicht teile.

"Nein, schreibe lieber nicht. Mein Boss von der Agentur [kein Club] verachtet die Forumsautoren, und wenn dort zuviele Details stehen darüber was ich mache, kommen nicht mehr Gäste, sondern weniger." Habe ihren Wunsch respektiert, obwohl mit dem einen oder anderen hätte ich schon gern geprahlt, zB "Habe mich für einen Moment gefühlt als sei ich ihre Hure, nicht umgekehrt."

Offtopic zu, posting zu. Und im Interesse des Friedens hier für mich auch Corona zu (wieder).

Zuletzt bearbeitet:

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Kleine Eigenkorrektur() Vielleicht ist es NICHT wegen antiviraler Eigenschaften, und es kann ja sogar sein, dass Covid selbst auch mehr eine postvirale Angelegenheit ist. ()

Hier hatte ich Ivermectin und HCQ im Kopf durcheinander. Quelle war hier, sorry:

In the highly politicized covid debate, both proponents and opponents of HCQ falsely assumed that HCQ would act as an anti-viral drug, which it does not (it also doesn’t act as a zinc ionophore, as a Spanish study showed). As a consequence of this, the design of most HCQ covid studies was misguided (or simply fake, as in the case of Surgisphere’s Lancet “study” that fooled the world).

Severe covid: A postviral autoimmune attack

“Severe COVID-19 is NOT a viral pneumonia, but a post-viral autoimmune attack of the lung.”

swprs.org

swprs.org

Nippellecker

Der mit der M-i-n-k-Liste. Möchte ich näher kennen

- Registriert

- 24 Aug. 2021

- Beiträge

- 1.273

- Punkte Reaktionen

- 2.223

In welche Clubs darf ich ab Montag dann noch ohne Zertifikat hin.

Das Freubad kann ich noch eingeschränkt nutzen

Gibt noch weiter Rebellen, die diese Schlupflöcher anwenden (dürfen) ?

Das Freubad kann ich noch eingeschränkt nutzen

Gibt noch weiter Rebellen, die diese Schlupflöcher anwenden (dürfen) ?

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

= (überspitzt) "Es sind halt Hinterwäldler"() Das Problem dürfte sein das sich die meisten Prostituieren nicht impfen lassen, gerade in Rumänien herscht ein Bildungsrückstand und die Impfung gilt als böse. ()

und geht gar nicht: Widerstand gegen die Covid-"Impfung" gleichsetzen mit den Antivaxern allgemein.

Dann

wo @Nippellecker antwortete.Bin doppelt geimpft und habe ein Zertifikat wie jeder vernünftige

Später kam der XXX (Wortspiel, mit Verlaub)

Doch vorher noch

= sehr klug und richtig. Bin ich nicht drauf gekommen. Es hat so potentiell weniger WGs. Jetzt können sie noch ein Fake Zerti für 100 Euro kaufen, aber der Medienfilz wird uns auch darüber noch in Rage peitschen bis wir selber nach den besseren, detaillierteren Zertifikaten schreien... Oder gleich einen Chip wie mit den Haustieren.Wenn die Pflicht auch für wgs gilt, hat der Entscheid vermutlich auch für Dich Auswirkungen...

Danke jedenfalls @Lugano60 - ich vermeide in so Diskussionen lieber das Persönliche (denn es ist unsachlich und kann in "ad hom" abdriften). Bitte nimm einfach an meinen Dank und Das war das Klügste das ich Dich je sagen hörte. Für wen die Pflicht übrigens nicht gilt, Lachnummer des Jahres, Quelle CT: POLIZISTEN. Begründung: es ist gegen das Gesetz. Haha. 1984!

Und ZUM SCHLUSS (ausser jemand hat sachliche Einwände bzw ich muss mich korrigieren) copy-paste eines Textes von heute, dessen Urheber und Editor ich bin:

Was ich gar noch nicht sagte ist meine Meinung über Zertifikate.

(Ich mache es @aliendom nach, der auch gemerkt hatte... Donnerstag 9.9. 12:53)

Das Zertifikat AN SICH, beurteilt nach den VORGEGEBENEN Gründen.

Was sind die belegbaren Erfolge?

Und zwar Antworten mit Studien oder allgemein anerkannten Prinzipien. Nicht die Meinung von anonymen Forumsikern inkl mir selber. Danke

Ich bin DANKBAR dafür wie stümperhaft und pompös die "pro"-Argumentierer vorgehen.

Von meiner Warte aus sind die Mainstream-Medien betrunken von ihrer eigenen Macht, gestützt von LSE die sich in Gruppenzusammengehörigkeit sonnen.

Freierforen in der Schweiz, ich Grüsse und danke. Danke für die klare EIGENE DEMASKIERUNG.

Und ganz vorne dabei: jene die weg gingen und "frei sein" wollten von der illegitimen Macht eines Tyrannen dessen Interessen mit einer Business-Grösse überlappten.* Sind jetzt (teilweise) voller Enthusiasmus für ihr neues "frei sein" unter Tyrannen deren Interessen mit Big Business überlappen.**

* Schmecksschmrofi und Schmimperium

** Mainstream-Media und Big Pharma

Habe mit einem derer der grossen Player (im Sexgeschäft jetzt) korrespondiert. Er sieht das wie ich. Er versteht es weil er selbst ja ein Geschäftsmann ist. Und die Corona-Lüge (Achtung @admin ich leugne nicht das Virus) ist eigentlich nichts anderes als ein Businessdeal. "Mach ihnen ein Angebot das sie nicht ablehnen können" (Der Pate). Corona ist aber erst die Teaser-Kampagne. Worum es wirklich geht imo sagte ich bereits, wiederhole mich nicht gerne. Jetzt geht es endlich raus an die frische Luft solange sie noch gratis ist.

Dabei wohl auch erfahrend, was die aktuelle Stossrichtung des Sonntagsblick ist, übrigens radikale Pay6-Prohibitionisten, just sayin...

@TheDeadDaisies einfach ein schöner Text von Dir. Geiler Joke mit den Medizin-Studentinnen. Hab meine PV vernuscht. In Basel kann man bei der GGG* eine Liste kriegen wo mehrere Dutzend PV tabellarisch stönd.

* fuuuuck, der Name... Och nööö also bei der 1777 gegründeten "Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige", nicht Corona-GGG was ja = 666

Zuletzt bearbeitet:

G

Gelöschtes Mitglied 47

Ich habe schon seit vielen Jahren eine Patientenverfügung. Ich will hier jetzt keine Schleichwerbung machen, ich habe sie bei pv24 gemacht. Die Formulare sind extrem ausführlich und man kann wirklich alles Regeln. Man bekommt dann eine kleine Karte mit einem Code. Im Ernstfall, zb. bei einem Unfall kann der Code von einem Arzt auf der Webseite eigegeben werden und er sieht die hinterlegte PV und weiss im Detail was der Patient will und was nicht. Natürlich sollte man die Karte immer bei sich tragen... sonst nützt das nichts. Bei Krankheit kann man sie dem Arzt selber geben.

Ich möchte halt einfach nicht mal vor mich hin seuchen müssen nur weil die Mediziner verpflichtet sind alles mögliche zu unternehmen um ich am Leben zu erhalten. Nein danke, dann sollen sie bitte den Stecker ziehen respektive gar nicht erst Versuchen mich am Leben zu erhalten. Das liest sich jetzt etwas digital, ist es aber nicht. Wie oben geschrieben kann man sehr detailliert bestimmen was man wann will und was nicht. Bis hin zu was mit der Leiche passieren soll. Nichts, Organspende bevor der Stecker gezogen wird oder soll die Leiche an eine Medizinische Fakultät übergeben werden wo dann sexy Studentinnen an einem rumfummeln und ohne das man dafür bezahlen muss *haha

Warum schreib ich das? Ich bin gegen eine Zertifikatspflicht.

Jedoch frage ich mich warum eigentlich die ganzen Corona Leugner und Impfskeptiker nicht eine Patientenverfügung ausfüllen und auf jegliche intensivmedizinische Versorgung wegen einer Coivd-Infektion verzichten? Müsste doch kein Problem sein bei all den Studien die sie immer zitieren wo ja angeblich wissenschaftlich belegt ist wie harmlos das Ganze ist. Sie können sich ja dann, am besten Zuhause, mit irgendwelchen Tiermedikamenten die auf Telegrammkanälen angepriesen werden selber heilen.

Auf jeden Fall könnte man dann alle Massnahmen abschaffen. Sowie auch die Zertifikatspflicht.

Ich möchte halt einfach nicht mal vor mich hin seuchen müssen nur weil die Mediziner verpflichtet sind alles mögliche zu unternehmen um ich am Leben zu erhalten. Nein danke, dann sollen sie bitte den Stecker ziehen respektive gar nicht erst Versuchen mich am Leben zu erhalten. Das liest sich jetzt etwas digital, ist es aber nicht. Wie oben geschrieben kann man sehr detailliert bestimmen was man wann will und was nicht. Bis hin zu was mit der Leiche passieren soll. Nichts, Organspende bevor der Stecker gezogen wird oder soll die Leiche an eine Medizinische Fakultät übergeben werden wo dann sexy Studentinnen an einem rumfummeln und ohne das man dafür bezahlen muss *haha

Warum schreib ich das? Ich bin gegen eine Zertifikatspflicht.

Jedoch frage ich mich warum eigentlich die ganzen Corona Leugner und Impfskeptiker nicht eine Patientenverfügung ausfüllen und auf jegliche intensivmedizinische Versorgung wegen einer Coivd-Infektion verzichten? Müsste doch kein Problem sein bei all den Studien die sie immer zitieren wo ja angeblich wissenschaftlich belegt ist wie harmlos das Ganze ist. Sie können sich ja dann, am besten Zuhause, mit irgendwelchen Tiermedikamenten die auf Telegrammkanälen angepriesen werden selber heilen.

Auf jeden Fall könnte man dann alle Massnahmen abschaffen. Sowie auch die Zertifikatspflicht.

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Danke @aliendom und Respekt an Dich! Will nur noch festhalten dass ich mich im Interesse des Friedens streng auf die Punkte konzentrierte wo ein Austausch sinnvoll schien. Es gibt andere sehr offensichtlich falsche Dinge, aber wie es in Siddharta heisst irgendwann ist es tatsächlich "Streit um Worte"

Wie hier (Link) gesagt bin ich auch sehr froh, nicht mehr zu diskutieren!

Also versuchen wir doch mal ein Reboot

Und da es hier sofort um Impfungen ging:

Wie tragen diese denn zur Eindämmung bei?

Für jeden verständlich, bereits erklärt warum: die setzen nicht bei den Schleimhäuten an, wo das Virus reinkommt. Geimpfte verbreiten das Virus gleich wie die "Verschwörungstheoretiker", "Zögerer" oder jene die aus medizinischen Gründen gar nicht dürften.

Ich halte mich mal in diesen Fragen zurück und beschränke mich auf offene Punkte die lohnenswert erscheinen. Danach folgt ein längerer Auszug von SPR wo es auch um die Punkte geht.

Trigger Warnung: der Name "Gates" wird vorkommen.

Etwas sehr Einfaches zum Anfangen:

@TheDeadDaisies bzw Sarah Wagenknecht es gibt ja Covid Impfungen basierend auf unterschiedlichen Technologien!. Sollte sagen dass ich nicht eingelesen bin, aber war nicht das russische Sputnik V eines davon? Da gibt es eine spannende Story von einem der ausgerechnet hat: Studie zur Wirksamkeit war gefaket. Links: LANCET und ein Blog.

Wikipedia über The Lancet.

Dann meine fehlende Auflösung zum Text wo (noch?) keiner etwas dagegen sagte:

Also steht jetzt das noch als Drittes im Raum: Ivermectin.

Ein Antiparasitikum für Tiere UND MENSCHEN, welches in einer für Notsituationenen üblichen Suche nach off label use "wiederentdeckt" wurde.

Pubmed zu off label Ivermectin, alles von vor der Pandemie. Jetzt neu scheint nur der Warnhinweis (Link)

OFF LABEL ganz allgemein ist dass man in Notsituationen manchmal jene Medis durchprobiert wo die SICHERHEIT bereits BEKANNT ist, und man schaut ob sie für das aktuelle Problem helfen.

IVERMECTIN konkret ist noch wenig bekannt, ausser dass es in Kombination mit anderen Mitteln hilft. Weiss aber noch nicht genau wieso. Vielleicht ist es NICHT wegen antiviraler Eigenschaften, und es kann ja sogar sein, dass Covid selbst auch mehr eine postvirale Angelegenheit ist. So wie - Puh! Ich glaube wir sind fast wieder beim Thema... - die Wirkungen auf unsere Gesellschaft ebenfalls weniger mit dem Virus selbst zu tun haben, als eben die Lockdowns und jetzt dieses Zertifuck.

SWISS POLICY RESEARCH (SPR) meint

- Aus medizinischer Sicht sind Impfpässe weder notwendig noch sinnvoll um die Pandemie zu stoppen.

- Wie bei der Influenza wirken Impfungen nicht gegen neue Varianten.

- Copypaste, autom. Übersetzung: "Bis Juli 2021 zeigten Daten aus Israel und Großbritannien, dass der Covid-Impfstoffschutz vor einer Infektion und Übertragung nur wenige Wochen anhielt ; damit implodierte der medizinische und epidemiologische Fall für „Impfstoffpässe“. Im August wurde klar, dass. Selbst der Schutz vor schweren Krankheiten innerhalb weniger Monate nachließ . "

Quelle: "The Global ‘Vaccine Passport’ Agenda" Swiss Policy Research, Februar 2021 mit Update im August LINK. Ich muss leider auch noch vorbeugend meine früheren Bemerkungen zu SPR allgemein und diverse Attacken gegen sie im Detail erwähnen. Also dass ich auf 'ad hominem' Attacken nicht eingehe. Bitte nur die sachlichen Punkte, wenn nötig mit Verweis auf die Herleitung

LINK. Ich muss leider auch noch vorbeugend meine früheren Bemerkungen zu SPR allgemein und diverse Attacken gegen sie im Detail erwähnen. Also dass ich auf 'ad hominem' Attacken nicht eingehe. Bitte nur die sachlichen Punkte, wenn nötig mit Verweis auf die Herleitung

CODITA frägt: Hat man denn die Grippe mit Zertifikaten eindämmen können? Zur Info: einige früheren Grippe-Pandemien sind auch Viren vom Typ "Corona" gewesen, zB vermutlich jene von 1889 die 5 Jahre dauerte. Es ist gut möglich, dass @aliendom Recht hat das Wort "Jahrzehnte" zu sagen, siehe Australien wo das Virus ja sehr langsam reinkommt und sie mit extremen Lockdowns gute "Teilerfolge" (oberflächlich gesehen) erreichen. Ich wünsche dass ich Unrecht habe, ganz ehrlich, und alles sehr bald vorbei ist - vielleicht mit einer neuen Tech, zB Impfung direkt auf Nasen-/Rachen-Raum. Aber es zeigte sich hier im Kleinen eine andere Perspektive: Schuldzuweisung an die Ungeimpften

Wie hier (Link) gesagt bin ich auch sehr froh, nicht mehr zu diskutieren!

Also versuchen wir doch mal ein Reboot

Die Frage wäre: HABEN ZERTIFIKATE irgendwo funktioniert?Hier dürfen die Meinungen zu den neuesten Massnahmen der Landesregierung platziert werden.

Ab Montag gilt eine ausgedehnte Zertifikatspflicht für über 16-jährige. Wie steht ihr zu diesem Thema. Sinnvoll, nicht sinnvoll? Die Diskussion darf kontrovers sein, aber der Anstand muss gewahrt werden. Gegenseitige Meinungen sind zu respektieren. Dafür steht die politische Diskussion in unserem Land. Die Administration behält sich vor, diffamierende Beiträge kommentarlos zu löschen. Ebenfalls werden Beiträge, welche Corona als inexistent bezeichnen, nicht zugelassen. Corona ist da, und damit muss gelebt werden.

Die Diskussion ist eröffnet.

Und da es hier sofort um Impfungen ging:

Wie tragen diese denn zur Eindämmung bei?

Für jeden verständlich, bereits erklärt warum: die setzen nicht bei den Schleimhäuten an, wo das Virus reinkommt. Geimpfte verbreiten das Virus gleich wie die "Verschwörungstheoretiker", "Zögerer" oder jene die aus medizinischen Gründen gar nicht dürften.

Ich halte mich mal in diesen Fragen zurück und beschränke mich auf offene Punkte die lohnenswert erscheinen. Danach folgt ein längerer Auszug von SPR wo es auch um die Punkte geht.

Trigger Warnung: der Name "Gates" wird vorkommen.

Etwas sehr Einfaches zum Anfangen:

@TheDeadDaisies bzw Sarah Wagenknecht es gibt ja Covid Impfungen basierend auf unterschiedlichen Technologien!. Sollte sagen dass ich nicht eingelesen bin, aber war nicht das russische Sputnik V eines davon? Da gibt es eine spannende Story von einem der ausgerechnet hat: Studie zur Wirksamkeit war gefaket. Links: LANCET und ein Blog.

Wikipedia über The Lancet.

Dann meine fehlende Auflösung zum Text wo (noch?) keiner etwas dagegen sagte:

Dieses i-Wort ist natürlich Ivermectin. Sollte man kennen und schon vorbereitet sein: Mainstream insistiert dass es ein nur Medi für Tiere ist (100% unwahr) und keine antivirale Wirkung hat (könnte teilweise wahr sein.) Würde den Rahmen hier sprengen, und wie bereits Mittwoch 23:18 angedeutet halte ich die Diskussion über Heilung komplett für Offtopic. Das ist es doch gerade! Die Gangster Elite die hier regiert traut sich noch nicht einfach den Impfzwang direkt einzuführen, also gibt es Zertifikatspflicht. Daher finde ich es passend, über den Nutzen dieser Zertis zu diskutieren, vor dem Hintergrund den sie selber angeben: Pandemie eindämmen, Menschen schützen etc. Wir sind doch alle müde vom Thema und wer will schon immer zurück zu Adam und Eva. (Eva gross Schlampe; Codi Like; nur get the fuck out mit Deinem Apfel, ich hab eine Schlange right here!)() Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass [Delta] nicht gleich wie die vorherigen Varianten (auf welche übrigens diese Impfungen alle eng beschränkt sind, im Gegensatz zu den Alternativen - natürliche Immunisierung und verbotenes i-Wort) per Aerosole übertragen ()

Also steht jetzt das noch als Drittes im Raum: Ivermectin.

Ein Antiparasitikum für Tiere UND MENSCHEN, welches in einer für Notsituationenen üblichen Suche nach off label use "wiederentdeckt" wurde.

Pubmed zu off label Ivermectin, alles von vor der Pandemie. Jetzt neu scheint nur der Warnhinweis (Link)

OFF LABEL ganz allgemein ist dass man in Notsituationen manchmal jene Medis durchprobiert wo die SICHERHEIT bereits BEKANNT ist, und man schaut ob sie für das aktuelle Problem helfen.

IVERMECTIN konkret ist noch wenig bekannt, ausser dass es in Kombination mit anderen Mitteln hilft. Weiss aber noch nicht genau wieso. Vielleicht ist es NICHT wegen antiviraler Eigenschaften, und es kann ja sogar sein, dass Covid selbst auch mehr eine postvirale Angelegenheit ist. So wie - Puh! Ich glaube wir sind fast wieder beim Thema... - die Wirkungen auf unsere Gesellschaft ebenfalls weniger mit dem Virus selbst zu tun haben, als eben die Lockdowns und jetzt dieses Zertifuck.

SWISS POLICY RESEARCH (SPR) meint

- Aus medizinischer Sicht sind Impfpässe weder notwendig noch sinnvoll um die Pandemie zu stoppen.

- Wie bei der Influenza wirken Impfungen nicht gegen neue Varianten.

- Copypaste, autom. Übersetzung: "Bis Juli 2021 zeigten Daten aus Israel und Großbritannien, dass der Covid-Impfstoffschutz vor einer Infektion und Übertragung nur wenige Wochen anhielt ; damit implodierte der medizinische und epidemiologische Fall für „Impfstoffpässe“. Im August wurde klar, dass. Selbst der Schutz vor schweren Krankheiten innerhalb weniger Monate nachließ . "

Quelle: "The Global ‘Vaccine Passport’ Agenda" Swiss Policy Research, Februar 2021 mit Update im August

CODITA frägt: Hat man denn die Grippe mit Zertifikaten eindämmen können? Zur Info: einige früheren Grippe-Pandemien sind auch Viren vom Typ "Corona" gewesen, zB vermutlich jene von 1889 die 5 Jahre dauerte. Es ist gut möglich, dass @aliendom Recht hat das Wort "Jahrzehnte" zu sagen, siehe Australien wo das Virus ja sehr langsam reinkommt und sie mit extremen Lockdowns gute "Teilerfolge" (oberflächlich gesehen) erreichen. Ich wünsche dass ich Unrecht habe, ganz ehrlich, und alles sehr bald vorbei ist - vielleicht mit einer neuen Tech, zB Impfung direkt auf Nasen-/Rachen-Raum. Aber es zeigte sich hier im Kleinen eine andere Perspektive: Schuldzuweisung an die Ungeimpften

Zuletzt bearbeitet:

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

@aliendom gestern 20:56 "tödlich"

("eines tödlichen Virus")

@Codita 21:20 "tödlich"?

@aliendom 21:54 in rot "JA"

Heute 12:30 @aliendom

"noch nicht allzu gefährlich."

Bin froh dass wir das geklärt haben.

Auch gut wenn Fremdsprachige schreiben. Zur Hilfe, Duden tödlich (1)

"den Tod verursachend, herbeiführend, zur Folge habend; mit dem Tod als Folge"

Ich fragte nicht nach um zu nerven, sondern weil das Wort tödlich einen bestimmten Zweck erfüllt, seit anderthalb Jahren.

Dass das Virus gefährlicher werden kann, sind ja alle einig. Und sorry gefährlicher als tödlich folgt wenn man die Aussagen zusammensetzt.

@aliendom "Gefährlicher als tödlich habe ich nicht gesagt."

Ist keine Falschdarstellung (misrepresentation), kein Cherry Picking, nichts Relevantes manipulativ überlesen, weder hier noch im Duden.

Meine Antwort um 23:18 hingegen wurde ignoriert, daher hier nochmal. Ohne Studie, dafür für jeden verständlich in allgemeinem, nicht-umgangssprachlichem Deutsch (meine 2. Sprache): "anerkanntes Prinzip in der Evolution (...) dass wenn man bestimmte Erreger unterdrückt, sich die Varianten breit machen können."

("eines tödlichen Virus")

@Codita 21:20 "tödlich"?

@aliendom 21:54 in rot "JA"

Heute 12:30 @aliendom

"noch nicht allzu gefährlich."

Bin froh dass wir das geklärt haben.

Auch gut wenn Fremdsprachige schreiben. Zur Hilfe, Duden tödlich (1)

"den Tod verursachend, herbeiführend, zur Folge habend; mit dem Tod als Folge"

Ich fragte nicht nach um zu nerven, sondern weil das Wort tödlich einen bestimmten Zweck erfüllt, seit anderthalb Jahren.

Dass das Virus gefährlicher werden kann, sind ja alle einig. Und sorry gefährlicher als tödlich folgt wenn man die Aussagen zusammensetzt.

@aliendom "Gefährlicher als tödlich habe ich nicht gesagt."

Ist keine Falschdarstellung (misrepresentation), kein Cherry Picking, nichts Relevantes manipulativ überlesen, weder hier noch im Duden.

Meine Antwort um 23:18 hingegen wurde ignoriert, daher hier nochmal. Ohne Studie, dafür für jeden verständlich in allgemeinem, nicht-umgangssprachlichem Deutsch (meine 2. Sprache): "anerkanntes Prinzip in der Evolution (...) dass wenn man bestimmte Erreger unterdrückt, sich die Varianten breit machen können."

Zuletzt bearbeitet:

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Wahr:

Auf das erwiesene Grundprinzip - zugegeben betr Erregern allgemein - ging @aliendom nicht ein.

Wie @Nippellecker muss auch ich noch ein fehlplatziertes t richten: "multiresistent". Diese Thread ist verhex (sic). Zuviele Slayer-Fans, mich eingerechnet. Mittagessen wartet, LG und danke an ALLE, bleibt gesund, especially my friend @TheDeadDaisies hat mir Leid getan von Deinem Stammgast-Status zu hören. Geil hast den Humor behalten, Nurse day every day

@aliendom copypaste ist nicht Deutsch. Siezen bedeutet "Sie sagen" (statt wie im Forum normal und auch von Dir sonst "Du"). Ok?

Meine Meinung:() Je mehr sich ein Virus repliziert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mutiert. Eines Tages kann eine dieser Mutationen extrem gefährlich werden.()

@aliendom möchte eine Studie dazu, später sogar eine "die beweist, dass eine Impfung die Mutation eines Virus erhöht" - also er der vorgibt, sensibel zu sein über "Worte der anderen [ablenken]" schränkt zunehmend die Kriterien ein.()Mutationen gibt es plausible Theorien in beide Richtungen, Impfung kann auch die Gefahr erhöhen. LG

Auf das erwiesene Grundprinzip - zugegeben betr Erregern allgemein - ging @aliendom nicht ein.

Wie @Nippellecker muss auch ich noch ein fehlplatziertes t richten: "multiresistent". Diese Thread ist verhex (sic). Zuviele Slayer-Fans, mich eingerechnet. Mittagessen wartet, LG und danke an ALLE, bleibt gesund, especially my friend @TheDeadDaisies hat mir Leid getan von Deinem Stammgast-Status zu hören. Geil hast den Humor behalten, Nurse day every day

@aliendom copypaste ist nicht Deutsch. Siezen bedeutet "Sie sagen" (statt wie im Forum normal und auch von Dir sonst "Du"). Ok?

aliendom

Well-known member

- Registriert

- 18 Aug. 2021

- Beiträge

- 215

- Punkte Reaktionen

- 765

Bei all diesen Abschweifungen habe ich mich zum Thema des Zertifikats nicht geäußert. In Wahrheit bin ich dagegen. weil ich gemerkt habe, dass je mehr wir den Druck auf die Bevölkerung erhöhen, je mehr entwickeln sich Verschwörungstheorien, die die Compliance der Bevölkerung verringern.

Es ist ein Phänomen, das direkt mit dem Internet verbunden ist und da ich in 3 verschiedenen Ländern lebe, konnte ich ein bisschen alles zu diesem Thema lesen. Das Lustige daran ist, dass es aktuell 27 verschiedene Verschwörungstheorien gibt, die sich weitgehend widersprechen.

Sicher hat die eine oder andere dieser Theorien einige relevante Argumente, und ich denke, es ist wichtig, Antworten zu geben.

Aber Vorsicht, ich denke nicht, dass die Leute, die diese Theorien verteidigen, überhaupt dumm sind. Ich bin Weit davon entfernt sowas zu denken. Ich denke nur, es ist ein extrem komplexes Terrain, in dem selbst ich Schwierigkeiten habe, alles zu verstehen.

Verschwörungstheoretiker wollen alles vereinfachen und alles auf nicht überprüfbare Fakten reduzieren. Dieses Thema ist sehr komplex, so ist es. wir müssen akzeptieren, dass wir unsere Unfähigkeit erkennen, Dinge zu verstehen, wenn wir keine Spezialisten auf diesem Gebiet sind.

Ich verweise Sie für Informationen zum Dunning-Krüger-Effekt, für diejenigen, die mehr erfahren möchten.

de.wikipedia.org

de.wikipedia.org

Es ist ein Phänomen, das direkt mit dem Internet verbunden ist und da ich in 3 verschiedenen Ländern lebe, konnte ich ein bisschen alles zu diesem Thema lesen. Das Lustige daran ist, dass es aktuell 27 verschiedene Verschwörungstheorien gibt, die sich weitgehend widersprechen.

Sicher hat die eine oder andere dieser Theorien einige relevante Argumente, und ich denke, es ist wichtig, Antworten zu geben.

Aber Vorsicht, ich denke nicht, dass die Leute, die diese Theorien verteidigen, überhaupt dumm sind. Ich bin Weit davon entfernt sowas zu denken. Ich denke nur, es ist ein extrem komplexes Terrain, in dem selbst ich Schwierigkeiten habe, alles zu verstehen.

Verschwörungstheoretiker wollen alles vereinfachen und alles auf nicht überprüfbare Fakten reduzieren. Dieses Thema ist sehr komplex, so ist es. wir müssen akzeptieren, dass wir unsere Unfähigkeit erkennen, Dinge zu verstehen, wenn wir keine Spezialisten auf diesem Gebiet sind.

Ich verweise Sie für Informationen zum Dunning-Krüger-Effekt, für diejenigen, die mehr erfahren möchten.

Dunning-Kruger-Effekt – Wikipedia

aliendom

Well-known member

- Registriert

- 18 Aug. 2021

- Beiträge

- 215

- Punkte Reaktionen

- 765

Ich sehe, dass du die Worte der anderen gerne ablenkst, ich sagte, dass eine Mutation gefährlicher werden könnte. Gefährlicher als tödlich habe ich nicht gesagt.Extrem gefährlicher als "tödlich"?

Also werde ich für dich detailliert beschreiben. Ein Virus kann tödlich sein, hat aber beispielsweise eine Letalität von 1%. Es ist tödlich, aber weniger gefährlich als Ebola, das im Durchschnitt eine Letalität von 50% hat. Im Moment ist Sarscov2 also noch nicht allzu gefährlich.

Ich habe nach einer Studie gefragt, die beweist, dass eine Impfung die Mutation eines Virus erhöht, denn ich weiß, dass es keine gibt.

Ich spreche von einer Studie, die in Pubmed referenziert und in einer seriösen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde.

All dies ist also nicht offtopic, denn die Impfung ist der Kern des Problems.

Die Herdenimmunität unterbricht die Übertragungskette eines Virus und ermöglicht es, eine Epidemie auszulöschen, indem man die Menschen entweder sich selbst überlässt oder sie impft; daher die Aufforderung der Regierung, sich mitten in einer Pandemie gegen Covid impfen zu lassen.

Wenn wir auf die natürliche Herdenimmunität warten, kann eine Pandemie Jahrzehnte dauern und viele Todesfälle verursachen.

In der Schweiz und in Europa haben wir im Allgemeinen eine kollektive Immunität von 50 % erreicht (Impfung + geheilte Covid-Patienten). Um das Virus zu stoppen, muss diese Quote auf mindestens 80 % steigen, was noch in weiter Ferne liegt.

Zu Information: Die Zahl der Personen, die wegen Covid19 in ein Krankenhaus eingeliefert werden, steigt derzeit wieder an. (In der Abteilung, in der ich arbeite, gibt es derzeit 11 Fälle, alle ungeimpft. ) Dieser Trend bestätigt sich in der ganzen Schweiz.

Ich weiß, dass es Leute gibt, die meinen, sie wüssten alles besser als die Ärzte, weil sie Artikeln auf nternet gelesen haben. Übrigens: Die Berner Medizinschule wird bald geschlossen und durch einen 15-tägigen Crashkurs auf Facebook ersetzt, um den medizinischen Abschluss zu erwerben

Danke fürs Lesen, schönen Tag noch

@Codita

PS warum siezt Du uns eigentlich? Darf ich fragen ob das Copy-paste war?

Was Du sonst noch gesagt hast, habe ich nicht wirklich verstanden, da ich keine deutsche Muttersprache bin und dir daher ein wenig schwer folgen kann. Ich kann gut mit der Literatursprache umgehen, aber die Umgangssprache beherrsche ich überhaupt nicht.

G

Gelöschtes Mitglied 47

Frau Sahra Wagenknecht bringt bezüglich Impfen auch noch einen interessanten Punkt ins Spiel. Und zwar das sie lieber einen „Klassischen“ Impfstoff hätte als den Neuen da, das ist auch der Grund dass sie nicht geimpft ist (14.07.2021), im Gegensatz zu ihrem Mann (Risikogruppe).

Quelle: Im Video im Link unten ab Minute 28. Ihr Mann hat übrigens einen schönen Namen für Herrn Dr. Dr. Lauterbach erfunden "Covidheulboje" ebenfalls im Video zu hören.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-wagenknecht-lafontaine-kritik-100.html

Offtopic:

Eine kleine Buchempfehlung von mir.... das neue Buch von Frau Wagenknecht „Die selbstgerechten. Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt“. Sehr gut und kurzweilig geschrieben und zeigt das Phänomen der "LifeStyleLinken" in Deutschland auf und die Heuchelei die dahinter steht. Man findet da aber auch Parallelen zu Links/Grün in der Schweiz.

Quelle: Im Video im Link unten ab Minute 28. Ihr Mann hat übrigens einen schönen Namen für Herrn Dr. Dr. Lauterbach erfunden "Covidheulboje" ebenfalls im Video zu hören.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-wagenknecht-lafontaine-kritik-100.html

Offtopic:

Eine kleine Buchempfehlung von mir.... das neue Buch von Frau Wagenknecht „Die selbstgerechten. Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt“. Sehr gut und kurzweilig geschrieben und zeigt das Phänomen der "LifeStyleLinken" in Deutschland auf und die Heuchelei die dahinter steht. Man findet da aber auch Parallelen zu Links/Grün in der Schweiz.

Derfdopp

Member CH-Rettungsfukwacht ✅

- Registriert

- 19 Aug. 2021

- Beiträge

- 377

- Punkte Reaktionen

- 426

Extrem gefährlicher als "tödlich"?()Je mehr sich ein Virus repliziert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mutiert. Eines Tages kann eine dieser Mutationen extrem gefährlich werden.

Tragen Sie eine kugelsichere Weste, wenn Sie angeschossen werden?

Diese Weste schützt Sie jedoch nicht zu 100% und Sie riskieren außerdem Prellungen und Knochenbrüche, selbst wenn die Kugeln gestoppt werden.

@aliendom

Dann hast Du mich um "eine Studie" gebeten. Was zählt ist die Studienlage*, ok? Also eine Studie für oder gegen etwas ist schnell gefunden. Heute wurde über die Bildschirme im ÖV von einer Studie zu Maca-Wurzel gegen Depressionen berichtet. Vielleicht ist es Dir entgangen, dass ich nicht angezweifelt habe, dass ein Virus wenn es sich vervielfältigt zu gefährlicheren Mutationen führen kann. Daher ist die Isolation von Kranken wichtig. Daher haben Tests einen Stellenwert, sowie diese Gentherapie die wir Impfung nennen.

Damit es aber nicht heisst, ich täte Deiner Bitte ausweichen, und obwohl es leider offtopic ist: Es ist ein anerkanntes Prinzip in der Evolution (zu der ja nebst Rekombination - also SEX! - auch die Mutation gehört) dass wenn man bestimmte Erreger unterdrückt, sich die Varianten breit machen können. (Nicht müssen, das war nicht meine Behauptung die Du anfichst.) Sehr bekanntes und gut erforschtes Phänomen sind die multiresistenen Keime, entstanden durch Antibiotika.